기다림의 꽃 - 능소화

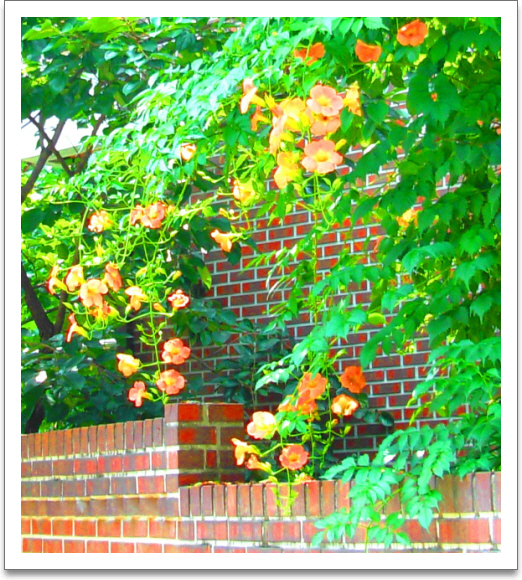

한강의 둔치를 걷다가 강 뚝 저만치에 피어 있는 붉은 꽃의 유혹에 매료되어 발걸음을 멈춘다. 계절의 칠월이니만큼 장미는 아닐 것이고, 동백은 더더욱 아닐 것이다. 여인의 붉은 입술처럼 켜켜이 피어있는 모습이 너무나 매혹적이다.

가까이 다가가보니 능소화다. 주렁주렁 매달린 주먹만 한 꽃들이 트럼펫을 연상케 하여 한여름 무더위를 잊게 할 만큼 시원스럽다. 한바탕 쏟아져 내리는 소나기가 멎은 뒤 먹구름 속에 살짝 내 비치는 햇살사이로 고개를 힘껏 내밀고 있는 능소화의 모습은 꼭 기상나팔 모양이다.

능소화는 여름 꽃이다. 능소화는 여름의 시작에서부터 피어나기 시작하여 여름의 끝자락까지 피어난다. 동백이 된서리와 눈꽃 내리는 추운 겨울에 피어난다면, 능소화는 천둥과 먹구름이 으르렁 거리는 한 여름에 더위에 피어난다. 이처럼 꽃이 피는 시기가 서로 다른 극점의 계절이지만 능소화와 동백은 공통점이 많다.

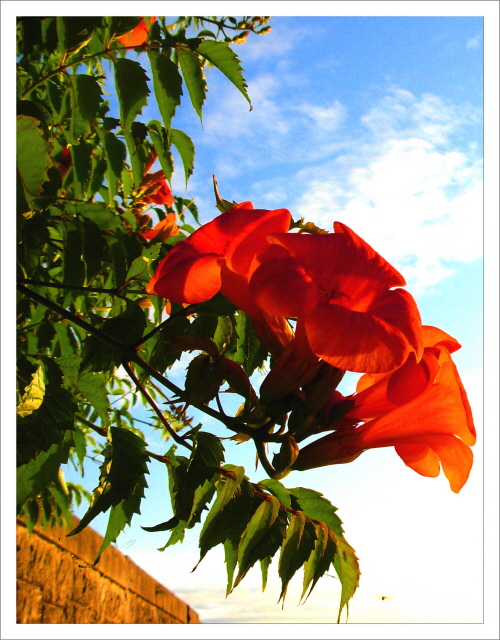

우선 꽃의 색깔이 둘 다 붉게 피어난다는 점이다. 꽃의 모양도 통꽃모양을 하고 있다. 다만 동백은 몇 개의 잎이 돌돌 말아서 통꽃을 이루지만, 능소화는 한통의 꽃잎이 붉은 관이 되어 다섯 갈래로 나팔처럼 벌어지며 핀다. 어쩌면 꽃이 지는 모습도 비슷할까? 몸을 사리지 않고 통째로 후드득 땅으로 떨어지는 모습이란…

능소화는 중국이 고향인 덩굴성 식물이다. 대부분의 덩굴 식물은 덩굴손을 지니고 다른 물체를 휘감아 오르지만, 능소화는 줄기가 꼬이며 오르다가 줄기 마디에서 생긴 '흡반'이라고 하는 뿌리를 담장이나 다른 물체에 흡착하며 타고 오른다. 그 모습이 마치 스파이더맨을 연상케 한다.

여름내 만들어지는 녹색의 잎새들은 톱니 같은 결각이 나 있고, 가장자리에는 보송한 녹색의 털이 만져진다. 녹색의 잎새들이 한여름 더위에 지칠만하면 가지 끝에서 자란 꽃대에 열 송이 안팎의 주먹만 한 꽃송이들이 기사나팔을 불 듯 시원스레 피어난다.

꽃차례에 매달린 작은 꽃자루들은 동서남북으로 엇갈려 갈라지면서 마치 깔때기 같은 꽃송이들을 매단다. 늘어진 꽃자루에서는 목에 핏대를 세우듯 한껏 힘을 주며 고개를 쳐들고 나팔처럼 싱싱하게 능소화가 핀다. 붉은 꽃의 모습이 마치 건강한 심장을 연상케 하고 꽃으로 연결된 줄기들은 동맥이나 정맥의 혈관처럼 얼기설기 얽혀 있다.

능소화는 겉으로 보면 연분홍이지만 안을 들여다보면 나팔처럼 벌어진 부분은 진한 주홍빛이었다가 긴 통으로 이어지는 통로는 다시 연한 주홍빛으로 변한다. 이 통로 안에 한 개의 암술과 네 개의 노란 수술이 드러난다. 수술 끝에 달린 꽃가루에는 갈고리 모양처럼 휘어져 있는데, 눈에 들어가지 않도록 주의해야 한다.

능소화의 꿀이 눈에 들어가면 실명을 한다는 설이 있는데, 능소화는 성분상 독이 없으므로 근거 없는 이야기이고, 오히려 갈고리모양의 꽃가루가 눈에 들어가면 눈병이 생긴데서 유래되었는지도 모른다. 능소화의 학명은 '캄프시스 그랜디플로라'인데 캄프시스란 그리스어로 '굽는다'란 뜻을 지니고 있다.

능소화는 주택의 담장이나 사원의 고목 등 어디에서나 흔히 볼 수 있다. 그 중에서도 서울의 강남의 봉원사 경내에 고목을 타고 오른 능소화와 마이산 탑사의 절벽을 타고 오르는 능소화는 글쓴이가 보아온 능소화중에서 가장 압권이다. 10월이 되면 능소화는 네모난 열매가 둘로 갈라지면서 여문 씨앗을 세상에 회향을 하고 잎을 떨어뜨린 채 겨울맞이에 들어간다.

능소화는 기다림의 꽃이다. 한 남자를 짝사랑하다가 그만 상사병에 걸려 긴 기다림 끝에 목숨이 다하고 만 여인이 담장 밑에 묻혀 피어났다는 전설이 이를 뒷받침해주고 있다. 그 여인의 이름이 ‘소화’라고 했던가.

소화! 한 남자의 사랑에 목숨을 걸고 긴 세월 기다리다가 붉은 선혈 토하고 죽어갔다가, 다시 임을 향한 기다림으로 아름다운 꽃으로 피어난 꽃! 과연 이 시대에도 능소화 같은 여인이 존재할까?

문명의 첨단을 걷는 현대인들은 모두 조루증에 걸려 있는 듯하다. 일도 빨리빨리, 돈도 빨리빨리, 사랑도 빨리빨리… 그래서 인터넷도 세계에서 가장 빠른 IT강국이 되었는지는 모르지만 우리사회는 언제부터인가 기다림의 미학이 사라지고 없다. 이 땅에는 인내하고 기다려 주는 참을성이 사라진지 오래다. 정치도 사랑도 기다림이란 찾아볼 수가 없고 이전투구의 메마름만 범람하고 있다.

명화를 왜 명화라고 부르는가? 가장 정확하게 묘사한 그림은 사진일진데, 사람들은 왜 그림을 더 좋아할까? 한 떨기 꽃을 그리는 시간은 길다. 적어도 찰칵 하고 순간의 찰나에 찍는 사진보다는 꽃 모양새를 요리저리 살피며 기다림 끝에 완성한 그림은 그 화가의 혼이 깃들어 있다.

오 헨리의 ‘마지막 잎새’에서 죽어가는 한 소녀를 위하여 담쟁이 잎 새 하나를 그려놓고 숨져가는 베어맨 화가처럼 모름지기 모든 세상사는 기다림의 미학이 있어야 그 가치가 더 돋보인다. 메일 허송세월을 보내는 것처럼만 보였던 베어맨 화가는 그 실 죽어가는 소녀도 살릴 수 있는 최대의 명작인 삭풍 속에서도 지지 않는 담쟁이 잎새 하나를 그려놓고 세상을 떠나간다.

사람은 때로는 무릇 세상사를 한걸음 물러서서 바라볼 줄 알아야 한다. 능소화처럼 담장 너머에서 먼발치로 침묵하며 숨 죽여 바라보거나, 무심한 듯 담장 밑을 서성이며 귀동냥으로 지켜보기도 해야 한다. 자신이 나선다고 해서 모든 일이 되는 것은 아니다. 나섬이 오히려 인생사를 꼬이게 하는 경우가 더 많다. 일이 꼬일 때는 능소화처럼 여름의 등 뒤 서서 가만히 세상을 바라보는 것이 오히려 일이 풀리게 할 수도 있다.

꽃이라면 이쯤은 돼야지

.................................

오래 바라보다

손으로 만지다가

꽃가루를 묻히는 순간

두 눈이 멀어버리는

사랑이라면 이쯤은 돼야지 (-이원규, 능소화 중에서-)

능소화는 사랑에 눈이 먼 꽃이다. 사랑을 하더라도 눈이 멀 정도로 목숨을 걸며 모든 걸 줄 수 있어야 한다. 사랑에 눈이 먼 여인, 일에 눈이 먼 사람, 그림에 눈이 먼 화가, 음악에 귀가 먼 음악가, 항해에 목숨을 건 모험가…

모름지기 모든 일은 목숨을 걸고 눈이 멀 정도로 열정적이어야 이루어진다. 한 알의 밀알이 땅에서 떨어져 죽지 않으면 한 알인 채로 남고, 죽으면 많은 열매를 맺는다는 성경의 구절처럼 무릇 모든 일에는 혼이 담겨 있어야 한다.

꿀벌 한 마리가 능소화 꽃 관 속으로 들어간다. 능소화의 꿀단지는 너무 깊어 웬만한 입심을 가진 벌들은 능소화의 꿀을 빨아가기에 힘이 벅찰 것이다. 그러나 능소화는 벌에게 항거하지 않고 바람에 흔들거리며 꿀단지를 열어준다. 벌과 꽃의 아름다운 전쟁이 시작되고 있는 것이다.

벌과 꽃의 아름다운 전쟁은 꽃이 꿀을 내어주는 대신, 벌은 꽃가루를 운반하여 열매를 맺도록 도와주는 것으로 끝이 난다. 이처럼 벌과 꽃의 전쟁은 윈윈 전쟁으로 끝난다. 세상의 모든 전쟁이 꽃과 벌의 전쟁처럼 아름다웠으면 좋겠다. 승자는 있어도 패자는 없는 그런 전쟁 말이다.

소화는 기다림에 지쳐 목숨을 잃어버렸지만 결코 정인을 원망하지는 않았다. 오히려 죽은 혼백은 담장 밑에서 더욱 아름다운 꽃-능소화로 피어나 다시 정인이 찾아주기를 기다리고 있다.

소화는 오직 기다릴 뿐이다. 정인의 사랑이 돌아와 주기를 긴 세월 기다리며, 붉은 등을 밝힐 뿐, 천둥치고 비바람 부는 세월도 원망하지 않고 침묵하며 기다릴 뿐이다. 그러다가 가야할 때가 되면 미련 없이 온 몸을 통째로 지상으로 뛰어 내려 장엄한 최후를 마친다.

오직 한 남자를 흠모하는 마음을 네모난 씨앗에 담아 남기고, 분홍빛 생애를 세상을 향하여 후회 없이 회향을 하는 능소화! 그리고 소화는 이듬해 어김없이 그 자리에 다시 피어나 정인을 기다린다.

철교를 지나가는 지하철이 지축을 울린다. 그러나 철교 밑 언덕에 핀 소화는 두 귀를 막고 서서 주홍빛 나팔을 싱싱 불어대며 임을 기다리고 있다. 천둥이 먹구름 속에서 울고 태풍이 사납게 몰아쳐도 소화는 결코 물러서지 않고 줄기를 담장에 부비며 버티어낸다.

그대, 소화여! 그대 주홍빛 기다림이 결코 헛되지 않으리라. '능'히 이 풍진 세상을 '소화'시켜서 무더운 한 여름 밤을 밝히고 희망의 나팔을 불어주오!

(한 강을 둔치를 거닐며 ... 능소화 앞에서 글/사진 찰라 최오균)